前言:SAM材料篩選的技術挑戰

在太陽能電池技術發展中,開路電壓(Voc)和填充因子(FF)的提升一直是研究的核心目標。然而,界面處的非輻射復合損失往往成為限制電池性能的關鍵瓶頸。自組裝單分子層(Self-Assembled Monolayers, SAMs)作為一種有效的界面鈍化技術,能夠通過精準調控界面能級對齊和缺陷鈍化來改善電池性能。

SAM材料的篩選面臨著多重挑戰。

1. SAM分子結構的微小變化往往對界面鈍化效果產生顯著影響,需要對大量候選材料進行系統性評估。

2. 傳統的器件制作與測試流程耗時耗力,從材料合成到完整太陽能電池制備通常需要數周時間,大幅增加了研發成本。

3. 完整器件的性能往往受到多種因素影響,包括電極質量、傳輸層特性等,使得純粹評估SAM材料本身的鈍化效果變得困難。

近年來,準費米能級分裂(Quasi-Fermi Level Splitting, QFLS)技術的發展為SAM材料篩選提供了新的解決方案。QFLS能夠直接反映材料的光電轉換能力,不受器件結構限制,使研究人員能在材料研發初期即對鈍化效果進行準確評估。

SAM界面鈍化材料篩選的重要突破

溴取代策略的創新應用

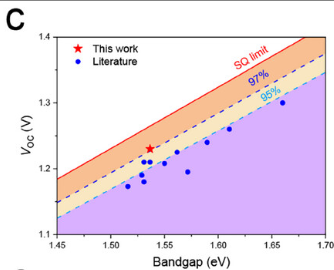

新加坡國立大學侯毅(Yi Hou)教授團隊在2025年Energy & Environmental Science的研究中,采用溴取代策略修飾自組裝單分子層末端基團,在1.79 eV寬帶隙鈣鈦礦電池上實現了1.37 V的VOC,VOC損耗僅0.42 V,成功超越肖克利-奎瑟極限的90%。

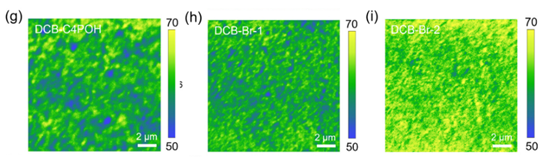

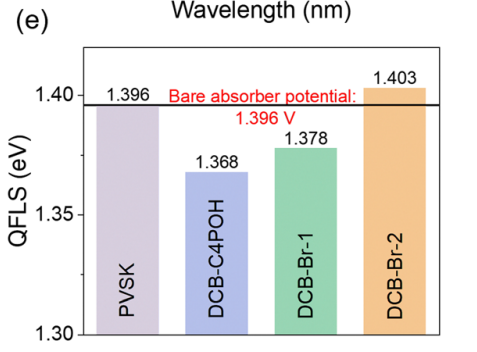

研究團隊設計了DCB-C4POH、DCB-Br-1和DCB-Br-2等SAM分子,采用旋涂沉積后100°C退火10分鐘的標準化制備流程。研究運用穩態PL測量計算QFLS值、光強依賴PLQY測量獲取pseudo-JV曲線、SCLC測量評估空穴傳輸能力,以及EQE和共聚焦PL映像等多種表征技術。

圖片取自:Surpassing 90% Shockley–Queisser VOC limit in 1.79 eV wide-bandgap perovskite solar cells using bromine-substituted self-assembled monolayers-Fig.1g-i

實驗結果表明,DCB-Br-2 SAM表現能有效調控界面相互作用和能級對齊,顯著減少非輻射復合并加速空穴提取。基于該材料的串聯太陽能電池實現了27.70%的PCE,VOC達2.11 V,FF為79.81%,JSC為16.49 mA cm?2,且幾乎無遲滯現象。

圖片取自:Surpassing 90% Shockley–Queisser VOC limit in 1.79 eV wide-bandgap perovskite solar cells using bromine-substituted self-assembled monolayers-Fig.3e

SAM界面鈍化材料篩選的研究實例

雙功能聚合物添加劑的通用性策略

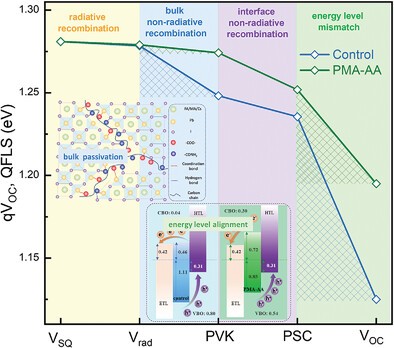

中科院青島生物能源與過程研究所逄淑平教授團隊(2024)在2024年Advanced Materials上發表的研究展示了SAM概念在聚合物添加劑中的延伸應用。該研究團隊開發了一種通用的雙功能聚合物添加劑,能夠同時鈍化陽離子和陰離子缺陷,將鈣鈦礦薄膜的導電類型從強n型轉變為弱n型。

研究的關鍵在于通過能級對齊和抑制體內非輻射復合,使QFLS得到顯著增強。實驗結果表明,基于1.59 eV鈣鈦礦的電池實現了1.24 V的最高VOC和23.86%的PCE。該研究運用PLQY、QFLS和EQE_EL等表征技術進行定量分析,證明即使是聚合物添加劑也能發揮類似SAM的界面修飾作用。

取自:Enhanced Quasi-Fermi Level Splitting of Perovskite Solar Cells by Universal Dual-Functional Polymer- Graphical Abstract

離子頭功能化的創新設計

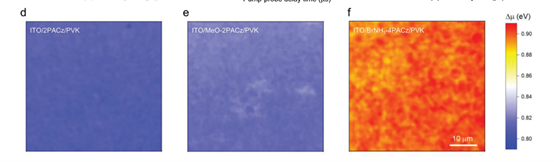

沙特阿卜杜拉國王科技大學(KAUST) Stefaan De Wolf教授團隊2025年Advanced Energy Materials的研究聚焦于窄帶隙鉛錫鈣鈦礦太陽能電池的界面優化。研究團隊引入了具有離子頭的新型自組裝空穴傳輸層材料BrNH3-4PACz,相較于傳統的2PACz和MeO-2PACz,展現出更高的磷銦比和更優異的表面覆蓋率。運用QFLS映射技術直觀展示了不同SAM襯底上窄帶隙鈣鈦礦的QFLS分布情況。映射結果清晰地呈現了優化后的SAM如何提升電荷載流子在開路條件下的分離程度。

實驗數據顯示,采用BrNH3-4PACz的器件VOC從平均0.80 V顯著提升至0.88 V,同時JSC和填充因子也獲得改善,遲滯現象降低。這些性能提升直接歸因于材料優異的電荷提取特性。

圖片取自:Efficient Narrow Bandgap Pb-Sn Perovskite Solar Cells Through Self-Assembled Hole Transport Layer with Ionic Head-Fig.3d-f

埋藏界面的超分子調控

香港理工大學李剛教授團隊在2025年Advanced Materials的研究探討了埋藏界面對太陽能電池性能的影響機制。研究團隊利用超分子組裝模板來調控埋藏界面,通過優化界面能級對齊和有效鈍化本征缺陷,使VOC從1.197 V提升至1.230 V。

圖片取自:Buried Interface Regulation with a Supramolecular Assembled Template Enables High-Performance Perovskite Solar Cells for Minimizing the VOC Deficit-Fig.4c

雖然該研究未直接提供QFLS數值,但其對VOC提升的解釋與QFLS在界面缺陷鈍化中的作用機制高度一致。研究結果證實了SnO2/鈣鈦礦埋藏界面非輻射復合的有效消除,實現了超低的VOC虧損。這項工作突出了特定界面鈍化對組件整體性能提升的重要性。

圖片取自:Buried Interface Regulation with a Supramolecular Assembled Template Enables High-Performance Perovskite Solar Cells for Minimizing the VOC Deficit-Fig.4e

QFLS-Maper在SAM界面鈍化材料篩選的應用

QFLS-Maper技術的核心價值在于能夠在材料研發初期即對SAM鈍化效果進行快速、準確的評估。該技術整合了多種表征功能,為SAM材料的開發與優化提供了多面向的支持。

一、 界面品質的可視化與高通量篩選

QFLS-Maper能夠在數秒內生成樣品表面的準費米能級分裂(QFLS)空間分布圖,使研究人員得以直觀評估不同SAM處理后,鈣鈦礦薄膜表面缺陷鈍化的均勻性。QFLS熱力圖不僅能確認此提升,更能透過分布直方圖定量分析其空間均勻性,峰形窄而集中的分布代表更優異的界面質量。

二、 材料內在潛力的快速預測

透過對光致發光量子產率(PLQY)的快速測量,能在數分鐘內推導出場效鈍化材料的擬態電流-電壓(pseudo-JV)曲線。此曲線獨立于電極或傳輸層等外部組件結構,直接反映了經SAM鈍化后材料本身的固有光電潛力。這使得研究人員能夠在沉積電極前,預測不同SAM材料所能達到的理論開路電壓(VOC)與填充因子(FF)上限,從而將資源集中于具潛力的候選材料,大幅降低了試錯成本與時間。

三、 精準的能量損失診斷

QFLS-Maper具備高動態范圍的PLQY量測能力(靈敏度達1×10??%),結合NIST可追溯的校準標準,確保了數據的準確性。基于此,系統可計算出材料的內部開路電壓(iVoc),即理想無界面損失下的VOC上限。通過比較iVoc與實際組件的VOC,研究人員能夠精準量化由SAM/鈣鈦礦界面或SAM/電極界面引入的非輻射復合損失。此外,透過對裸吸收層、吸收層/SAM堆棧等半成品的逐層分析,可以清晰地追溯并定位電壓損失的來源。

總結與展望

SAM界面鈍化技術的發展正推動太陽能電池效率向理論極限邁進。從溴取代策略的突破性成果到各種創新性分子設計,研究人員不斷探索新的界面優化方案。QFLS表征技術的成熟應用為這一領域的研究提供了強大的分析工具,使材料篩選從傳統的「試錯模式」轉向「精準預測」。

參考文獻

1. Liu, D., Chen, C., Wang, X., Sun, X., Zhang, B., Zhao, Q., ... & Pang, S. (2024). Advanced Materials. Enhanced Quasi-Fermi Level Splitting of Perovskite Solar Cells by Universal Dual-Functional Polymer.

2. Wang, Z., Liang, Q., Li, M., Sun, G., Li, S., Zhu, T., ... & Li, G. (2025). Advanced Materials. Buried Interface Regulation with a Supramolecular Assembled Template Enables High-Performance Perovskite Solar Cells for Minimizing the VOC Deficit.

3. Wei, Z., Zhou, Q., Niu, X., Liu, S., Dong, Z., Liang, H., ... & Hou, Y. (2025). Energy & Environmental Science. Surpassing 90% Shockley-Queisser VOC Limit in 1.79 eV Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells Using Bromine-Substituted Self-Assembled Monolayers.

4. Zhumagali, S., Li, C., Marcinskas, M., Dally, P., Liu, Y., Ugur, E., ... & De Wolf, S. (2025). Advanced Energy Materials. Efficient Narrow Bandgap Pb‐Sn Perovskite Solar Cells Through Self‐Assembled Hole Transport Layer with Ionic Head.